Übersicht des Kommentierten

Hans Senninger, „StrandkorbLyrik” (Bairische Nordseelyrik)

Präposition und Welt | Welt der Präposition

Null hoch sieben

Wolfgang Baier, „Khipu“

Sebastian Below: “Somewhere in Nowhere” (2014, 1+2)

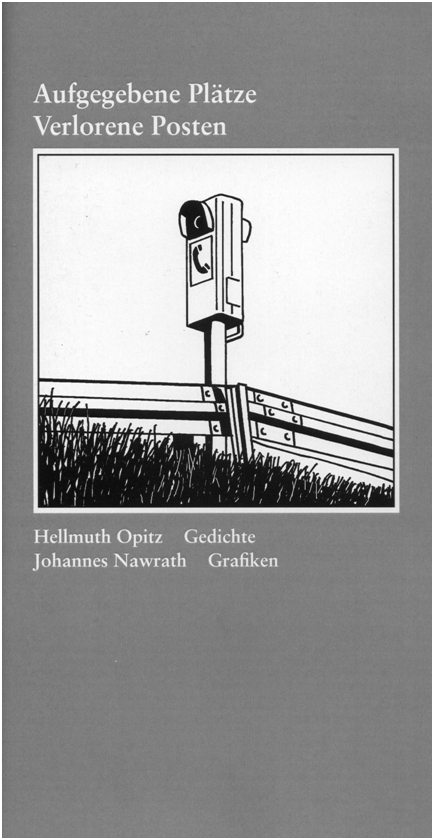

Hellmuth Opitz / Johannes Nawrath: „Aufgegebene Plätze, verlorene Posten“

Virtuoser Komiker der Absurditäten des Alttags: Jan-Eike Hornauer, “Schallende Verse”

Das Prinzip Hoffnung: Hans Zengelers Roman “Gestorben wird später”

Annette Hagemann, “china town”

Carlos Ruiz Zafón: “Das Spiel des Engels”

Ich bin 2 Öltanks, “Kurzer Prozess”

Kommentiert

Hellmuth Opitz / Johannes Nawrath: „Aufgegebene Plätze, verlorene Posten“

(Bilbao, den 6. August 2014)

14. August 2014: Rezension auf LYRIKwelt veröffentlicht.

Hellmuth Opitz hat zusammen mit dem bildenden Künstler Johannes Nawrath das illustrierte Lyrikbändchen „Aufgegebene Plätze, verlorene Posten“ kreiert, dem Umfang und dem Format nach eigentlich eher ein Heft, das mit einer Auflage von 400 handsignierten Exemplaren im August 2013 in Hamburg in der von Carl-Walter Kottnik herausgegebenen Reihe „Kunst & Poesie“ erschienen ist. Bezug von Exemplaren nur bei Hellmuth Opitz.

Auf der letzten Seite lässt Opitz uns wissen:

„Mich faszinieren seit einiger Zeit Orte, Plätze und Gebäude, die vor gar nicht langer Zeit noch als Proberaum der Zukunft gedacht waren. Räume, mit denen viel Hoffnung verbunden war und die nun – aus welchen Gründen auch immer – brachliegen, nicht mehr genutzt werden und verfallen.

Und so wie Dinge, die niemandem mehr gehören, eine sehr eindringliche Traurigkeit ausstrahlen, sind auch diese Räume trostlose Orte. Sie sind Stein gewordene Verhöhnungen unserer Zukunftsgläubigkeit, mehr noch: Schauplätze, an denen sich die Kapitulation einer Idee ereignet hat.“

Wer, dies lesend, vielleicht auch teilweise missverstehend, eine lehrhafte Exkursion durch die Halden des moralischen Verschleißes unserer ‚Zivilisation‘ befürchten sollte, wird angenehm enttäuscht werden, nachdem er das 32-seitige Büchlein aufgeschlagen hat. Ein Manifest erwartet den Leser hier nämlich nicht und das ist gut so. Worin aber liegt für den Dichter die Faszination des Verfalls und: Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor?

Die Geschichte

Es war im Barock, der Epoche jenes anderen Opitz – Martins –, als folgende Verse verfasst wurden, ein Sonett, das die meisten Gymnasiasten kennen:

DU sihst / wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.

Was diser heute bawt / reist jener morgen ein:

Wo itzund Städte stehn / wird eine Wisen seyn /

Auff der ein Schäfers-Kind wird spilen mitt den Herden:

Was itzund prächtig blüht / sol bald zutretten werden.

Was itzt so pocht und trotzt ist Morgen Asch und Bein /[...]

Bei Hellmuth Opitz lesen wir über das Norddorfer Freibad:

Hier schnitt mal jemand

eine Schleife durch, ein Band

und sprach von hellem Blau

des Beckens, das der Hoffnung

Farbe gab, vom Sprungbrett federten

die Worte ins Futur aus Schwindel

erregender Höhe. Kniehoch

wächst heute nur der Strandhafer

zwischen den Waschbetonplatten.

Andreas Gryphius unternimmt einen poetisch-prophetischen Blick in die Zukunft, Hellmuth Opitz hingegen konstatiert im rückblickenden Vergleich und ohne warnende Absicht, was aus einem menschlichen Projekt geworden ist. Beide Dichter verwenden die Antithese (bauen/einreißen bzw. Schwindel erregende Höhe/kniehoch) in Verbindung mit dem Vorher-Nachher-Vergleich, um das Scheitern der menschlichen Werke (Städte bzw. Sprungbrett) an deren Renaturalisierung (Wisen bzw. Strandhafer) aufzuzeigen: Die Dinge fungieren nicht mehr für die Zwecke, denen sie ursprünglich dienen sollten; sie entziehen sich jeder Verfügbarkeit. Hier aber enden die Gemeinsamkeiten.

Ach! was ist alles diß / was wir vor köstlich achten /

Als schlechte Nichtigkeit / als Schatten / Staub und Wind [...]

Dem „Frauenflüsterer“ Opitz (Matthias Politycki) wäre eine solche asketische Konklusion in der Seele zutiefst fremd:

Der Herbst hat ein neues Album draußen

legt er’s gleich auf und du siehst zu wie

der Tonarm eines Schiffskrans hinüber

schwenkt zur dunkelgrünen Scheibe

der Ostsee, die Nadel setzt auf

in den knisternden Rillen des Morgens [...]

Auch hier werden uns Dinge vorgestellt, die dem menschlichen Nutzenkalkül entzogen sind, diesmal jedoch nicht real, durch natürlichen Zerfall bedingt, sondern lediglich aus der Perspektive des lyrischen Ichs: Vor uns ‚sehen‘ wir die Ostsee, wie sie sich trotz ihrer eher behäbigen Binnenlage anschickt, unterstützt durch den Schiffskran, gemeinsam mit dem Herbst einfach loszurocken. Mit Weltekel, wie er zumindest in der Memento-mori-Abteilung der Barocklyrik propagiert wurde, haben solche Verse nichts zu tun.

Die Dinge sind nicht, was sie rational-naturwissenschaftlich-zweckorientiert zu sein scheinen. (Und selbst, wenn sie’s wären!) An welche Epoche erinnert uns das schon wieder?

Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. Je poetischer, desto wahrer. (Novalis, Neue Fragmente 27)

Der romantische Dichterphilosoph hält die naturwissenschaftliche Erkenntnis der Welt für nicht mehr als eine Hüllenskizze. Das innere Wesen der Dinge sei auf diesem Wege nicht erschließbar. Während Herr Novalis die sich in den Gegenständen manifestierende – und erst durch den Dichter zum Klingen gebrachte – „Universalpoesie“ mit dem Geist ihres göttlichen Schöpfers identifiziert, ist Hellmuth Opitz (un)bescheidener:

Unterwegs mit ihr

[...] Ich schau hinüber zum abgedroschenen

Feld mit den verpackten Ballen

Sagt sie: Da hat ein Riese

ein paar Marshmallows verloren.

So geht das immer weiter.

Sie voran. Ich hinterher,

im Sprühregen ihrer Vergleiche.

Abgedroschen und in handliche Ballen verpackt: Was ist dies anderes als Sprache, so wie sie heutzutage eben strategisch eingesetzt wird? Als ein Arsenal rhetorischer Mittel zur zweckdienlichen Anpreisung, Rechtfertigung und Vereinnahmung – statt als authentischer Ausdruck dessen, was die Individuen sind oder sein könnten. Opitz’ „sie“ hingegen funktioniert diese Sprachwaffen um oder richtiger: Sie dys-funktionalisierend, de-instrumentalisierend, entfernt sie gleichsam ihren Zünder, damit sie – und darin allerdings durchaus romantisch – wieder Ausdruck unseres Menschseins in diesem historischen Augenblick werden können. Das Gedicht „Unterwegs mit ihr“ erinnert an die Akrokorinth-Episode in Max Frischs Roman „Homo faber“, in der der Protagonist mit seiner Geliebten, die, was er nicht wahrhaben will, auch seine Tochter ist, den Sonnenaufgang mit einer Orgie von Vergleichen zelebriert. (Fast scheint es, als ob den Dichter Opitz eingedenk dieses indirekten literarischen Zitats eine Ahnung beschliche, was es zur Folge haben könnte, die Dinge zu Medien der Sprache zu machen – wenn dies Autoren tun, die dazu eher weniger berufen sind – s.u.!)

Die als Mittel für alltägliche Zwecke nicht verwendeten bzw. nicht mehr tauglichen Dinge sind in Opitz’ Dichtung weder substanzlos („eitel“) wie im Barock, noch romantisch transzendent als Chiffren des Göttlichen. Sie verwandeln sich nicht in wertlosen Abfall, sondern im Gegenteil, sie gewinnen: Denn werden zu lyrischen Bildern: immer für die im jeweiligen Gedicht zu gestaltenden Gefühle und Stimmungen – zugleich aber zu lyrischen Bildern für die Zauberkraft der poetischen Sprache schlechthin. Solche Selbstfeier der Poesie ist keine Selbstverständlichkeit; ihre Momente müssen ja erst einmal entdeckt, dann gestaltet und durch diese Gestaltung auch kommuniziert werden. Somit ist von einer Poesie die Rede, die nie ins Hermetische abdriftet, sondern in den Dingen, mit denen sie spielt, immer zugleich verwurzelt bleibt. Dies mit scheinbar größter Leichtigkeit zu vollbringen, vermögen allerdings nur Ausnahmepoeten wie Hellmuth Opitz.

Denn es gibt ja einen großen Unterschied zwischen dem poetischen Gebrauch und Missbrauch der Dinge. Mit den Verseschmieden, die ihre Werke so zusammenmischen, als handelte es sich beim lyrischen Material nicht um bedeutungstragende Gebilde, Bild- und Klangkörper, sondern um Kies, hat Opitz schon in seinem poetologischen Pamphlet „Am Rande des Sagbaren“ (in: Hellmuth Opitz, „Die Sekunden vor Augenaufschlag“, Bielefeld 2006, S. 35 f.) abgerechnet:

[...] He!

Ein Satz

zu euch, ihr Erdschieber des Sprachmergels, ihr

Tonangeber, immerzu schürft ihr im Geröll tauber

Vokabeln, ruckende Caterpillars im Steinbruch, den ihr

Gedicht nennt. Aber so fein ihr auch siebt, niemals wird

auch nur der winzigste Splitter Schönheit auffunkeln in

diesem toten Gestein, das ihr auftürmt zu mächtigen

Werken mit Namen wie Sprechzonen I-XX, Sätze wie

Auffahrunfälle, wie Avantgarde-Konzerte für Schlagzeug,

Handfeuerlöscher und sechzehn nepalesische

Krummhornbläser, n-e-r-v-e-n-z-e-r-f-e-t-z-e-n-d [...]

Die Dinge – und die Worte, mit denen sie benannt werden – im Gedicht aus ihren üblichen Verwendungszusammenhängen zu lösen, bedeutet ja gerade nicht, alles, was sie jeweils an semantischer, klanglicher und bildhafter Komplexität und Polyvalenz besitzen, in einer Weise zurechtzustutzen, dass sie – scheinbar (!) – in einen vorgefassten Bauplan hineingezwängt werden können, sondern sie so zueinander in Beziehung zu setzen, dass sie diese Bindungsvielfalt in und durch einen gemeinsamen poetischen Prozess, also weit über ihre alltäglichen Kontexte hinaus, entfalten können. Über ihre alltäglichen Kontexte hinaus: Das bedeutet erstens, dass diese nicht einfach verschwunden sind, sondern gewissermaßen als im Hintergrund der Gedichte verbliebene Folien bezeugen, was die zum lyrischen Sprechen befreiten Dinge gewonnen haben. Es bedeutet zweitens, dass die ins lyrische Bild verwandelten Elemente eines bestimmten Sachverhalts aber auch immer noch in ihrem ursprünglichen Zusammenhang wahrnehm- und nachvollziehbar sind, und drittens, dass sich die Dinge und ihre Bilder im Gedicht gegenseitig spiegeln und deuten. Ein schönes Beispiel für diese Ästhetisierung der Sprache, die in mancher Beziehung an die Hegelsche Dialektik erinnert, können wir im folgenden Gedicht erkennen.

Ein Beispiel

Oder Klagenfurt

Aus diesem Heimweh hättest du dir eine Stadt bauen können:

Sehnsuchtsalleen, vierspurig, gesäumt vom Straßenbegleitgrün

einer zahmen Hoffnung auf bessere Zeiten,

Plätze mit Prachtbauten, in denen dein Kopfschmerz

hätte wohnen können, das ächzende Parkett hinter der Stirn,

von der Dachterrasse aus ein herrlicher Blick in den Park,

wo Passanten ihre Wehmut Gassi führen.

Wäre das nicht ein wunderbares Bild gewesen: wie irgendeine

hergelaufene Melancholie auf Zuruf Stöckchen apportiert,

daran hätte dein Blick reifen, hätte schweifen können

bis zum Café Central mit seinen langen Tischbeinen,

umringt von staunenden Stühlen und aus der Jukebox

die Stimme von Holly Cole: Make it go away,

da wären die Tränen gelaufen, wären zum Trost gelaufen,

hätten gesagt: Hör mal, sie spielen unser Lied.

So hätte es sein können. Es wäre deine Stadt gewesen.

Du hättest alles mit ihr machen können, sie weich betten

in eine Landschaft von Hügeln und Sentimentälern,

ihr ein Meer schenken, einen See oder Fluss, irgendwas:

Häfen, Flughäfen, Bahnhöfe – diese wunderbaren

Abschiedsmaschinen, du hättest etwas mieten können,

drei ZimmerKücheBadBalkon, nah am Wasser gebaut.

Vielleicht hättest du ihr auch einen Namen gegeben:

Wie hätte er gelautet? Weinheim? Oder Klagenfurt?

Aber du hörst gar nicht zu. Du willst keine Stadt bauen.

Du willst immer nur nach Hause, packst mittwochs schon

die Koffer, schielst mit einem Auge auf lange Wochenend-

pfeiler, über die führen sanft geschwungene Brückentage.

In diesem Gedicht wird nicht das Bild einer real vorhandenen Stadt gezeichnet, um zu veranschaulichen, wie auf sie bezogenes Heimweh beschaffen sein kann oder um dieses Heimweh plausibel zu machen. Von einer hypothetischen Stadt ist vielmehr die Rede, einer Stadt, die dieses Heimwehs als Bausubstanz bedurft hätte. Doch dazu ist das lyrische Du – sagen wir mal literaturwissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber einfacher: ‚die Geliebte‘ – nicht bereit. Diese Stadt ist also, noch ehe sie überhaupt erbaut worden ist, schon aufgegeben worden. So eine Stadt en détail zu beschreiben, ist eine gleichermaßen alltagspraktisch nutzlose wie psychologisch und ästhetisch sinnvolle Unternehmung: sie zu beschreiben mit all ihren Sehnsuchtsalleen, Gassi geführter Wehmut und Stöckchen apportierenden Melancholien. Die Schmerzen der Geliebten wären hier nicht überspielt oder – von wem auch immer – geleugnet worden, sondern hätten in ihr ihren Platz erhalten; in dieser Stadt hätte sich ihre Trauer ausbreiten, manifestieren, vielleicht auch verarbeiten können. Die Geliebte hätte mit dieser Stadt alles machen können, mit dieser Stadt und ihren „Sentimentälern“ und „nah am Wasser gebaut[en]“ Wohnungen. Sämtliche personifizierten Gefühle, Tischbeine und Tränen hätten sich ihr zur Verfügung gestellt, damit sie schließlich „unser Lied“ hätte spielen hören – oder „diese wunderbaren Abschiedsmaschinen“ hätte in Anspruch nehmen können. Doch diese Stadt erbauend, hätte sie sich ihrer Trauer stellen müssen. Sie hätte sie – nicht wie der Dichter bzw. das lyrische Ich lediglich als Denkmöglichkeit – im doppelten Sinne des Wortes zur Sprache bringen müssen. Aber eben dies verweigert die Geliebte, denn sie will nach Hause, dorthin, wo ihre Trauer keinen Platz hat, auch gar nicht haben soll, und wo es deshalb trostlos ist.

Sie bleibt stumm, drückt ihr Inneres allenfalls in der Verweigerung aus, aber nicht, wie für sie heilsam gewesen wäre, indem sie ihren Schmerz und ihre Trauer zur Sprache gebracht hätte. Dies tut statt ihrer ausgiebigst das lyrische Ich und zwar nach allen Regeln Opitzscher Kunst. Aber tut es dies nicht eben nur im Konjunktiv II?

Vorsicht! Hätte die Geliebte ihrer Trauer diese Stadt erbaut, wie vom lyrischen Ich vorgeschlagen (falls man sich dies überhaupt konkret vorstellen kann oder mag), wäre diese ja gerade kein aufgegebener Platz geworden und somit wäre auch deren Inventar – sofern die weiter oben angestellte Überlegung zutrifft – nicht zum lyrischen Sprechen befreit worden. Daraus ergibt sich die (bloß scheinbare) Paradoxie, dass diese Trauerstadt überhaupt nur im Konjunktiv II existieren kann, als ein Gebilde der Dichtung, in dem die Dinge zur poetischen Sprache kommen, indem sie sich selbst zur Sprache bringen: Das beginnt mit den sprechenden Namensvorschlägen für die Stadt: „Weinheim“ und „Klagenfurt“. Es geht weiter mit „staunenden Stühlen“ und Trost kommunizierenden Tränen, über hoffnungsvolle Grünstreifen bis zu „Sentimentälern“, gefühlvollen Niederungen, die bereit sind, die „nah am Wasser gebaut[en]“ Siedlungen der trauernden Seele in sich aufzunehmen. All diese zu poetischem Leben erwachten Dinge kommunizieren nicht nur im Irrealis mit der Geliebten, sondern stimmen sich auch untereinander perfekt ab, so dass – in lakonischster Alltagssprache – das absolut kohärente und dynamische Bild einer poetisch verzauberten Stadt entsteht.

Es ist eine literaturwissenschaftliche Binsenweisheit, dass die Ergebnisse der Betrachtung poetischer Werke fast nie deckungsgleich mit dem sind, ‚was uns der Dichter damit sagen wollte.‘ Vielleicht laufen jene seinen Intentionen sogar zuwider. Die Möglichkeit des Widerspruchs seitens des Poeten kann beim Interpretierenden somit eine gewisse Spannung hinterlassen, mit der er freilich leben können muss. Doch er sollte sich nicht zu ausführlich zu Aspekten äußern, für deren tieferes Verständnis ihm die Kompetenz fehlt.

So geht es dem Verfasser dieser Zeilen mit den faszinierenden Grafiken von Johannes Nawrath, die mit den Gedichten von Hellmuth Opitz dialogisieren. Darum hierzu nur ein Weniges: Es handelt sich um Schwarz-Weiß-Bilder, wobei alle Formen, bei denen dies möglich ist, wie mit dem Lineal gezeichnet zu sein scheinen. Auf alle (grauen) Zwischenstufen wird verzichtet. Der schwarze Strich oder die weiße Auslassung werden so minimalistisch wie möglich eingesetzt und dennoch oder gerade deshalb bringen sie die Atmosphäre der aufgegebenen Plätze bestens auf den Punkt. Im Gegensatz zu der lebendigen poetischen Sprache, die die Gedichte auf den verlorenen Posten erwecken, verbreiten diese Bilder Stille. Sie scheinen mit ihrer klaren Formgestaltung in deutlichem Kontrast zu den ‚emotionalen‘ Poemen zu stehen. Doch ob dies die ganze Wahrheit ist, erscheint unsicher. Denn gerade der manchmal ans Abstrakte grenzende Reduktionismus lässt mehrere ‚Sichtweisen‘ zu: Nehmen wir ein schwarzes Objekt vor einem weißen Hintergrund wahr oder ist es genau umgekehrt? Was verbergen die vielen schwarzen Flächen? Steht die gerade Linie, als Sinnbild des technisch-instrumentellen Zugriffs auf die Welt, nicht gerade für den Mythos, dessen Scheitern die Schwärze in ihrer Unbestimmtheit zum Ausdruck bringt?

Das Büchlein „Aufgegebene Plätze. Verlorene Posten“ enthält 14 Grafiken und 14 Gedichte. Eine/s schöner als die/das andere. Glücklich, wer es besitzt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein Zitat aus dieser Rezension auf Hellmuth Opitz’ Webseite